スタッフブログ

2025.05.12 (月)

部長のつぶやき⑤

KYOWA HOME 部長の柳川です。

●令和7年4月1日から始まった省エネ申請についてですが、今初めて申請をしています。

まだ申請は降りてきていませんが!(2025.5.7時点)

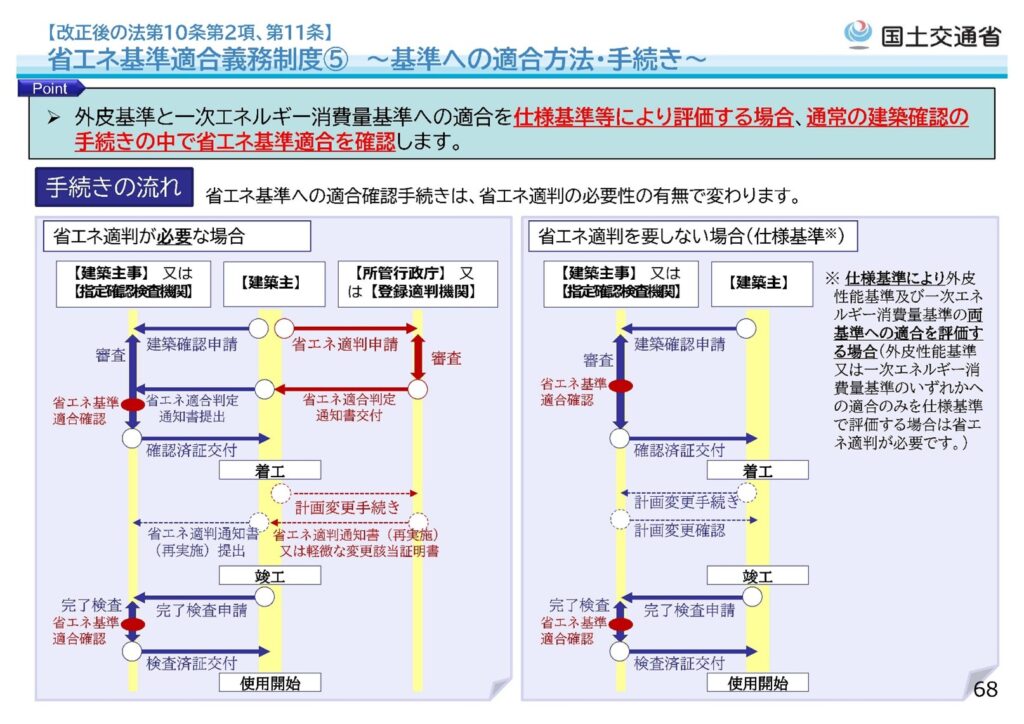

適合判定期間と手続きの流れについては、以下の資料を参照願います。(国土交通省のホームページの資料抜粋)

※省エネ適合判定期間: 省エネ基準適合性判定申請書を受理してから原則として14日以内。( 所管行政庁は、省エネ適合性判定の結果を通知できない合理的な理由があるときは、28日の範囲内で審査期間を延長することができる)

手続きの流れとしては、「省エネ適判が必要な場合(性能基準)」と「省エネ適判を要しない場合(仕様基準)」によって大きく流れが違ってきます。適判が必要な場合には、外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準に適合することを計算する必要になります。

省エネ適判を要しない場合は仕様基準に沿って断熱材の種類、開口部の熱貫流率、設備機器の種類などを定めたものに沿って仕様を決めていく方法です。

仕様基準を採用するメリットとしては、省エネ計算が不要で申請の手続きが簡素化され、費用も安くなります。(所管行政庁又は登録適判機関への申請費がかかりません)適合性の適合の確認は、仕様規定を満たしたことを示した設計図書を確認申請に出すことで、無省エネ適合判定の代わりになります。注意としては、300㎡以上の非住宅、住宅と非住宅が複合した建物には適応されません。

デメリットとしては、断熱性能が基準を満たさない部分が少しでもあると不適合となる。設置可能な省エネ設備が限られる。(床暖房などは設置できない)又、太陽光発電等の省エネ効果は考慮できない。

省エネ適判が必要な、性能基準のメリットとしては、実態に即した省エネ性能値の算出が可能、断熱性能の低い部位があっても、他の部位でカバーすれば基準達成は可能。省エネの低い設備があっても他の設備でカバーすれば基準達成が可能。お客様も自分の家の省エネ性能が数値で分かり性能の良い家に住んでいる実感が出来る。

デメリットとしては、計算が大変で時間がかかる。(軽費が掛かる)

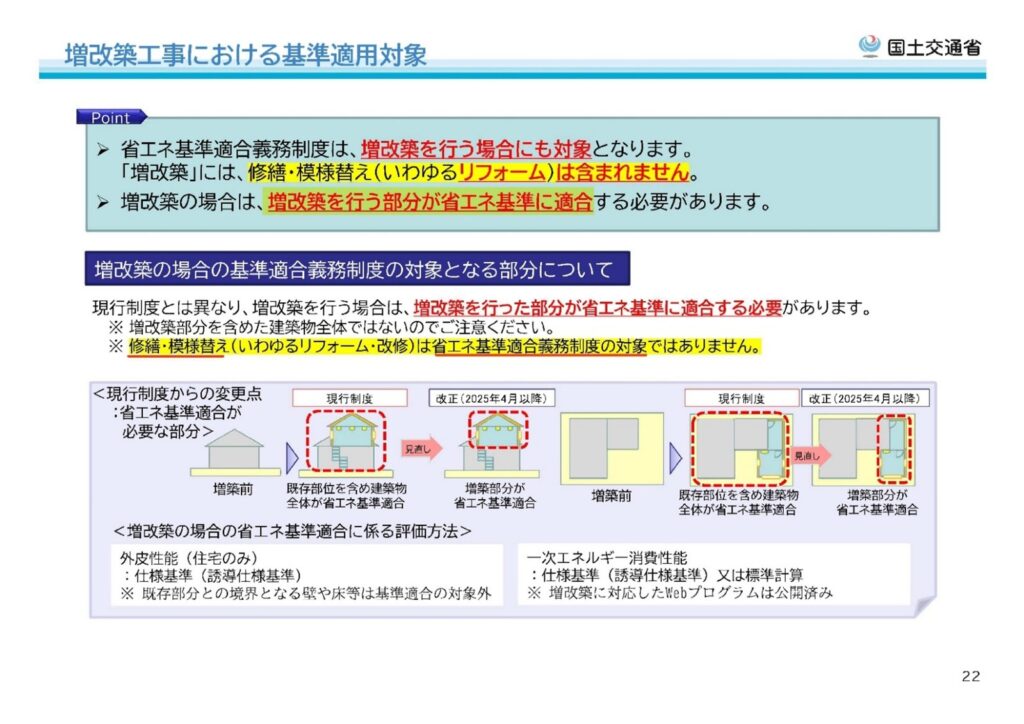

下記に増改築時における、基準適用対象の資料を添付します。

“断熱等級” “省エネ等級”について (豆知識)

一般の方々は、「断熱等級」と「省エネ等級」の違いについては“なんとなく”わかっていると思いませんか?2つの言葉を説明する上で切っても切り離せないのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法以後略します)」簡単に説明すると、新築住宅について、建設会社に一定期間の瑕疵担保責任を持つことや、住宅の性能を明確な基準が定められた法律です。

断熱等級と省エネ等級の両方とも、この法律の中で定められた基準でありますが、2つの言葉は似ているようで少し違う意味です。

「断熱等級」:正式名称“断熱等性能等級”とし品確法の中で定められた断熱性能を表す指標になります。等級は1~7が定められています。等級が大きくなれば、断熱性能が高いことを示します。

「省エネ等級」:正式名称“省エネルギー対策等級”とし品確法の中で定められた住宅性能表示制度の評価基準です。「断熱性能等級」は、この省エネルギー対策等級のうちの一つになります。

見て頂いてお役に立てば幸いです ( ´艸`)